直起腰来的时候,任明香说,这人老了,手脚和木头的干枯是一样的,发不了新芽,生不出花朵,没用了,还不如这满田的菌棒呢,能长出木耳,能换钱,能发家。任明香这一说,把田里采木耳的人们逗笑了。有人趁机再开一个玩笑,田里的欢乐就翻滚起来。我知道,任明香这是自嘲,其实她心里乐着呢。任明香是打铁坳村香树坪组的村民,年纪七旬,我叫她“明香婆”。老去是一种枯萎,一种无望,一种自我放弃?在打铁坳村,我曾与第一书记柳文林、攻坚队队员田宏飞、尖刀班成员刘大波聊过此话题。他们都说,这是在脱贫攻坚中无法绕开的一个问题。毕竟,在贫困村留守的大多是老人。贫困村不仅是经济“贫”、力量“弱”,关键还有心思的“枯”。之前,我随了“四改一维一化”的施工队去打铁坳村。坐在一辆灰头土脸的皮卡车上,司机是施工队的“老板”,姓杨,三十出头,做事却老成稳当,他在开工前要多次进村摸底。小杨老板告诉我,打铁坳村人口多,又穷困,人们干事的思想也不开化,他做起工来都老火(困难),基本赚不到钱,不倒贴钱进去就算他有本事了。见小杨老板一边有怨意一边又执着地将队伍开进村去,我微笑着,叮嘱他好好开车,下面就是深谷。

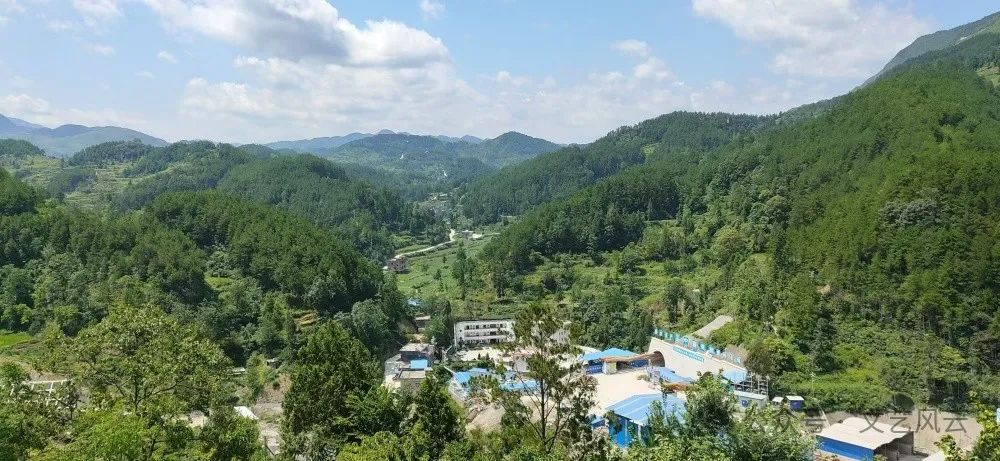

打铁坳村风光。柳文林供图

坐车里,我也将这个村子打量了一番。这里两山巍峨,谷深林茂,一条狭窄的公路贴着峭壁,从两座大山间蜿蜒出来。远看,有东晋陶渊明笔下“林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光”的景境,近看,却没有陶公笔下的安然和富庶。

阡陌人家。老人在门口晒太阳,一只狗陪着,一堵旧墙靠着,不知目光落在哪个虚妄的点上。中年人聚在小卖铺前玩字牌打麻将。2018年3月,在上一年干部驻村的基础上,县里再派攻坚队、尖刀班增补力量,进村入驻。这时,老人们依旧在晒太阳,中年人依旧在玩字牌打麻将。这时的明香婆,每天只养着一头猪,种着一个菜园,猪和菜是不卖的,过年吃肉吃菜。赚钱、致富这样的事情明香婆从不敢奢望,这是年轻人的事情,她老了。和任何贫困村一样,枯老、沉寂、懒散成为打铁坳村的补疤,尴尬又失体面。

大家商量了一段时间,决定在村里发展生态菌产业,种植黑木耳。菌子的生长就是激活枯老,打破沉寂,克制懒散,这个生长原理符合打铁坳的村情民情,可以在“枯”上创造奇迹。

木耳采摘时期菌田风景。柳文林供图

发展生态菌产业在打铁坳不是那么顺利。脱贫攻坚队队长梅芝凌告诉我,在场地选择、挖沟排水期就遇到了阻力。村支两委以发展集体经济的名义,用每亩400元的价格租用群众田地,让精准贫困户入股,一般贫困户和非贫困户优先务工。我在心里暗暗想了一下,比起荒着田地、外出务工或者自己种地,村里这个“开价”已经很厚道,至少降低了群众的生产成本和生产风险。可群众不是傻子,赢得起输不起的现状让一个个削尖了脑袋,如何算账他们心里比谁都明白,所以,大部分人呈观望状态。当租好场地,组织人去开挖排水时,群众不干了。他们怕挖了田坎、平了田地,边界不存在,今后这田就不好归回自家。一个“私”字在打铁坳的人心上冒出来了,好笑,但现实。快寅组村民田勇军首先出来阻拦,村里要发展生态菌我支持,但谁挖田坎谁悖时(惹麻烦)!一排人堵着,话也是硬硬地砸在那里,开挖的工队就不敢动锄头了。眼看已经是七月,发展菌产业还有很多流程,挖沟排水只是第一步。关键时刻还是村里的老人拿出了决心和态度。张家寨组七十四岁的张金轩站出来,带头挖了自己的田坎。这余热,足可成燎原火星。7月16日晚上开群众会,再次定好边界。第二天,所有驻村干部挽起裤管,抡起锄头,全部下田平地。烈日炙烤,这些人可是坐办公室的城里人,书卷气,白皙肉嫩。村民们看在眼里,也还是记在了心上的。村里从浙江请来的技术员叫李元宝,听他聊天,看他干活,你会再次体验劳作的过程充满了灵性和创造。打铁坳培植的黑木耳分布在快寅组、张家寨组和瓦窑坝组,共30万棒,李元宝对此如数家珍。枯腐的枫香、槐树、柳树、悬铃木,还有散落的木屑,在村民眼里就不是好料当(材料),一捆柴火而已。在李元宝手里一捣碎,一装袋,这些枯木腐屑能长出菌子来,都重生了。魔术似的。李元宝在菌田里散堆排场。从田地的两头拉起一根根粗铁丝,将菌棒交错斜靠在铁丝上,搭成“人”字型的耳棚,一群村民在他身后跟着摆放。为了村集体产业的发展,村会计田雷甘愿做李元宝的“跟屁虫”,整天师傅师傅地喊。田雷这人细致,他用皮尺测量着每个耳棚间的距离,要保持4至7厘米的间距,这是“师傅”传授的,他不敢大意和疏忽。田里有女子打趣,说,要是测量不好,他田雷的耳朵就会长到菌棒上去,其他人趁势将田雷身上别的器官也“移栽”到菌棒上来。这是干活时的玩笑,能不能长出木耳,田雷心里有数。场地选择、棒料处理、人工接种、上堆发菌、散堆排场、起驾管理、防治病虫、采收和加工,这些程序和技巧师傅已传授给他。每根菌棒长约50厘米,用薄膜裹成,上面布满品字形和梅花形的小孔,一簇木耳将猛地从小孔里挤出来。我好奇,撕开薄膜看看,里面全是腐朽的木屑和枯枝。整个夏天,打铁坳的村民在菌田里,手里捧着“品”字,抱着梅花印,一个一个地摆放“人”字。满田的“品”字,满田的梅花印,满田的“人”字,蜿蜒到山脚、路边和每个晨昏里。根根菌棒排列整齐,横竖成队,阳光下,有将军出战时排兵布阵的壮观。放眼望,这一片土地壮阔而饱实。枯木重生,奇迹出现,是那么值得静待。

木耳采摘时期菌田风景。柳文林供图

大雪节气的前后,木耳进入了采摘期。菌田里,木耳一朵朵、一簇簇地贴着菌棒长,肥厚鲜嫩。午饭时分,我赶到明香婆家。她已经吃过午饭,挎了竹篮,在锁门,说要去采木耳。好吧,我跟着明香婆一路,可以帮着采摘,还可以说话。

年轻时,明香婆过的是大食堂生活,饭食朝不保夕,人人都穷。嫁到婆家后,每年一头年猪是她的劳动价值,当家挣钱是老头(丈夫)的事,自然,花费什么的也不由她做主。这样一过就是几十年,她没出过远门,没尝过自己挣钱的滋味。我猜想,明香婆是羡慕外出年轻人的,他们打工挣钱又长见识。只是这种羡慕在“人老了”一声长叹里逐渐冷却,变得淡然。

记得第一次来明香婆家,和她聊起脱贫,聊起收入,她就将袖子、裤腿捞起来,露出手臂和小腿,向我证明她的衰老、她的风湿和无力。手臂上附着一层皮,薄薄的,有点打皱,经络和血脉清晰鼓起,几粒老年斑伏在上面,是有一种萎缩状。只是手指还有老树根一样的脾性,不屈服,不认输,非要抓住点什么才稳妥。说实话,这不像是女人的手臂和手指,比女人的手臂要粗三分之一,比女人的手指要大三分之一,一看就不正常嘛。不正常,在于它是常年被农活改造过的。多年来,这手臂和手正被明香婆担心着,或者嫌弃着,说它是一截干木头,甚至说她自己就是一截干木头。

打铁坳村风光。柳文林供图

枯木也有奇迹,正如眼前的菌棒。明香婆也是被激发了,只一个下午,这个六十八岁的老人共采摘了六十多斤木耳,干活麻利得很,之前的老态消遁了。村里按照每天八十元的工钱结算给大家,明香婆已经有了十二个工天,算起来该有一笔钱了。阳光照着,我眼神也有些迷幻,好似看见了两条粗黑辫子的明香婆,那是五六十年代的光景,贫穷裹挟了青春的身影。如今,年老的她在菌田里感受着另一种希望和价值。想来,忙碌的她自己都没察觉这份久违的欢欣。

《诗经》里说:“采采卷耳,不盈顷筐。嗟我怀人,置彼周行。”同样是采摘,时代不同人的心事自不相同。田乾林的妻子叫何雪慧,刚三十出头,却患了间歇性精神病,全村人都知道她向来不干活。这几天,何雪慧出现在菌田,她采了好几十斤木耳。人们都说奇了怪了,木耳一出,何雪慧都下田了。会计田雷想得要多一些,他把妻子喊来帮忙摘木耳,他还要忙着记村民的工天、运载木耳,生怕因为天气变化木耳采摘不下来,影响收成。木耳的销售与浙江商家、贵阳农贸市场签订了合同,必须保证木耳的产量和品质。在各村组的马路上,田雷整天把那辆三轮车开得突、突、突地响。

放眼看去,辽阔的菌田里该有二三十人在劳作,他们绝大部分是留守老人。无用的、枯败的、没了生机和活力的木屑枯枝,凭借着木耳亦生亦死地存在着。细想来,此种生发当算奇迹。这与打铁坳村的某种人心和情绪仿佛有着内在的、相似的联系。这种联系和相似被驻村干部们深谙和熟悉。

监制:左禹华 总编:蒋智江 编审:田林 编辑:刘承芳

监制:左禹华 总编:蒋智江 编审:田林 编辑:刘承芳