春采茶,夏露营,秋丰收!看湄坨村如何玩转农文旅~

来源:今印江新闻客户端

发布时间:2025-04-21 17:44

浏览量:224

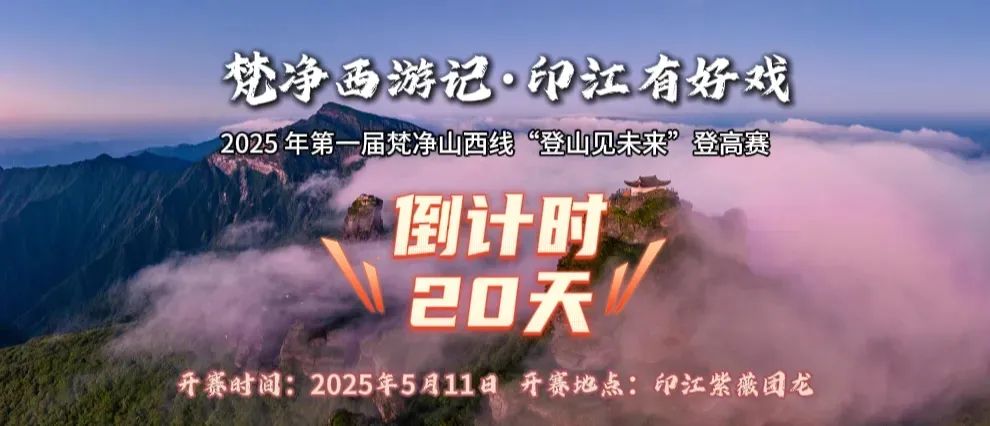

阳春时节,走进印江自治县缠溪镇湄坨村,映入眼帘的是一幅如诗如画的田园风光。连绵起伏的山峦间,千亩茶园郁郁葱葱,与波光粼粼的梵净天池相映成趣。整洁的村道蜿蜒其中,串起错落有致的农舍和充满欢声笑语的休闲广场,处处洋溢着生机与活力。

湄坨村平均海拔1100米,森林覆盖率达80%以上,常年云雾缭绕,独特的气候和土壤条件,使其拥有发展茶产业得天独厚的优势。上世纪60年代,村民开展种植茶树,开启了湄坨村的种茶历史。彼时的“湄溪茶场”,是印江自治县三大国营茶场之一。

然而,随着时代变迁,尤其是杭瑞高速通车后,湄坨村的交通优势不再,曾经车水马龙的热闹景象逐渐褪去,茶产业也陷入困境。散户种植模式下,茶园管护水平参差不齐,茶叶加工和销售各自为战,品质难以保证,价格波动较大。再加上产业链条短,仅靠清明前后采摘的少量高端茶,村民收入有限,不少茶园甚至被荒弃。

转机出现在2002年,时任国务院副总理温家宝来到湄坨村考察,勉励村民用好地理优势,大力发展茶产业致富。此后,在政府引导和企业带动下,湄坨村开启了茶产业转型升级之路。一方面,村里积极争取项目资金,完善茶园基础设施,硬化产业路、修建观光亭、栽种名贵树木,为茶旅融合打下基础;另一方面,引入先进种植和管理技术,改良土壤、更新品种,提升茶叶品质。

2017年,湄坨村整合社企资金、资源、资产,成立综合开发专业合作社,全资收购印江银辉茶叶有限责任公司,开启“村企合一”抱团发展模式。翻新加工厂房、新增机器设备,不仅加工春茶翠峰、毛峰,还拓展夏秋茶和红茶加工,延长产业链。同时,借助茶品牌优势,流转全镇7个自然村的茶园,实行统一管护、统一加工、统一收购、统一包装、统一销售,实现规模化、标准化运营。如今,湄坨村茶园面积达1600余亩,人均拥有4亩茶。茶产业从曾经的“小散乱”,发展成为带动村民增收致富的支柱产业,把茶园变公园,茶山变金山,茶园真正变成了村民的“金园”。有了优质的茶产业打底,湄坨村开始挖掘自身旅游潜力,向农文旅融合发展迈进。境内的湄坨水库占地400余亩,蓄水量600多万方,素有“梵净天池”的美称;保存完好的土家族传统村落,蕴含着丰富的民俗文化;加之良好的生态环境,发展乡村旅游条件得天独厚。

按照“茶园景区化、农旅一体化”思路,湄坨村先后整合各类建设资金2000多万元,完善旅游基础设施。开发农家乐、露营、垂钓、萌宠乐园等休闲娱乐项目。曾经闲置的民房,经过改造升级,摇身一变成为特色民宿,让游客能够沉浸式体验乡村生活。

为提升旅游知名度和影响力,湄坨村积极拓展宣传渠道,借助互联网平台,通过图文、视频等形式展示乡村美景和民俗文化,吸引了众多游客关注。同时,举办各类文旅主题活动,如春季采茶体验节、夏季避暑露营节、秋季丰收节等,丰富旅游体验,延长旅游产业链。

2024年5月,湄坨村民宿盘活后再次开始营业。自营业以来,已接待游客超4万人次,通过线上推介,名气不断上涨,成为周边地区热门的乡村旅游打卡地。“在这里,游客不仅可以欣赏到如诗如画的山水风光,参与采茶、制茶等农事体验,还能品尝到地道的农家美食,感受土家族独特的民俗风情。”民宿负责人田陈说。数字化浪潮下,湄坨村返乡创业大学生敏锐捕捉到电商直播的机遇,积极探索“村播+农文旅”新模式。2024年,湄坨村累计投入资金600余万元,将闲置仓库改造成全市首个“村播”基地。该基地集村播、农产品展销中心和民俗文化展示馆三大功能于一体,通过“线上直播+线下体验”,为乡村旅游和农产品销售注入新动能。

为了让主播迅速上手,缠溪镇邀请专业团队对村民进行电商直播培训,培养了一批本土“网红主播”。他们走进茶园、果园、加工厂,将湄坨村的茶叶、土蜂蜜等特色农产品,以及优美的自然风光,通过直播镜头展示给全国网友。曾经“养在深闺人未识”的农货,如今成了备受追捧的“网红”产品,不仅拓宽了销售渠道,还提升了农产品附加值。

“通过村播基地,湄坨村的农产品销售范围不断扩大,有效带动村民增收致富。”湄坨村党支部书记李文志说,直播还吸引了更多游客前来体验,进一步推动了乡村旅游发展,形成农文旅融合发展的良性循环。

如今的湄坨村,农文旅融合发展成效显著,一幅产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴新画卷正徐徐展开。接下来,湄坨村将继续深挖自身资源优势,不断创新发展模式,让这片土地持续散发光芒。(印江融媒体中心记者 赵超超 贵州日报天眼新闻记者 蔡茜)

监制:左禹华 总编:蒋智江 编审:张江勇 编辑:王琴

监制:左禹华 总编:蒋智江 编审:张江勇 编辑:王琴

监制:左禹华 总编:蒋智江 编审:张江勇 编辑:王琴

监制:左禹华 总编:蒋智江 编审:张江勇 编辑:王琴

监制:左禹华 总编:蒋智江 编审:张江勇 编辑:王琴

监制:左禹华 总编:蒋智江 编审:张江勇 编辑:王琴